口笛の音域が「かなり高い」ことは広く知られていますが、具体的にどの程度高いかを定量的に説明できる人は少ないのではないでしょうか。

このページでは口笛の音域について概説するとともに、高音の出し方のコツについて口笛奏者 田所敦さんに解説して頂きます。

口笛の高音限界:ギネス世界記録

人は口笛でどれだけ高い音を出すことが出来るのか?

その問いに答えるための最も手軽な方法はギネス世界記録を閲覧することでしょう。ギネス公式ホームページから世界記録検索をすると、以下のリンクに「口笛で最も高い音を出した記録」が掲載されています(英語)。

参考

Highest note whistledギネス世界記録(公式)

記録は日々更新されていますが、2020年1月現在の口笛世界最高音程記録は、アメリカのJoshua Lockard氏による10,599 Hzであり、人間が口笛で出すことの出来る最高音の限界はおよそ1万ヘルツということになります。

一般的な88鍵のグランドピアノの最高音(C8)でも4186ヘルツ、オーケストラのピッコロでも同じ最高音(C8、4186 Hz)なので、口笛が他の楽器に比べ如何に高い音程であるかが分かります。

口笛の実際の音域

では、より現実的な意味における口笛の音域とはどのようなものなのでしょうか?

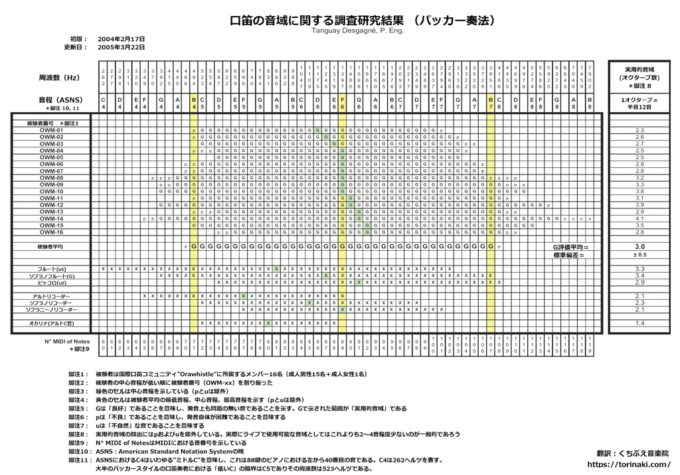

2004年に世界的な口笛奏者Tanguay Desgagne氏(世界チャンピオン1993, 95, 97, 98)を中心に16名のOrawhistleメンバーらによって行われた調査研究資料を元に紹介したいと思います。

尚、本資料はOrawhistleの内部資料であり外部公開は禁止されていますが、今回著作者より特別に日本語翻訳版のくちぶえ音楽院への掲載許諾を頂きましたので、以下に掲載します(転載禁止)。

*クリックすると高解像度のPDFが開きます。

口笛には様々な奏法がありますが、この調査はパッカー奏法(唇をすぼめて吹く一般的な奏法)について調査されたものです。

この調査結果によれば、調査対象の16名の奏者の約半数がB7(3951 Hz)を発音することが出来、一部の奏者においては6000 Hz以上の高音を出すことが出来ることが示されています。

実用的な音域がG(Good note)、音自体は発音可能であるものの実用性に欠ける音がp(poor)、u(unusual)として示され、黄色が平均的な口笛の最低音、中心音程、最高音を示しています。

従って、ギネス世界記録に認定された10,599 Hzは、プロの口笛奏者からしても、極めて突出した高音であるといえます。

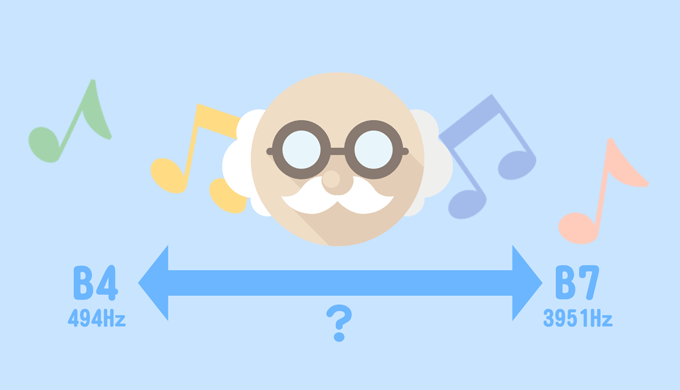

また、一般的な口笛の音域としては、B4 ~ B7の3オクターブ(500 Hz ~ 4,000 Hz前後)と覚えておけば間違いありません。

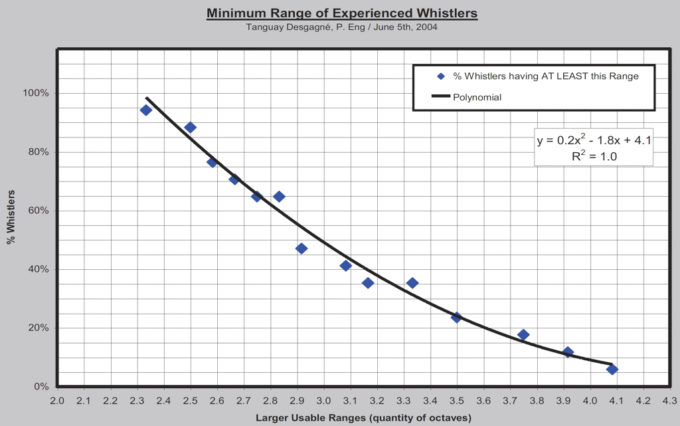

さらに詳細な解析を行うと以下のようなグラフを描くことが出来ます。

*縦軸:口笛奏者比率(%)、横軸: 音域(オクターブ数)

これは積み上げ式の解析結果で、今回の被験者の音域の「幅」を表しています。このグラフからも今回の実験の平均(=50%の奏者が達成可能なレベル)は3オクターブの音域であることが分かります。

口笛の高音の出し方(解説:田所敦)

口笛の超高音の出し方について、超高音を武器に2016年の口笛世界チャンピオンとなった口笛奏者 田所敦(たどころ あつし)さんに伺ってみました。

くちぶえ音楽院 鳥鳴響:本日はお忙しい中、取材にご協力いただきありがとうございます。

口笛奏者 田所敦:いつもホームページを拝見しています。こちらこそ宜しくお願いします!

一一早速ですが、まずは田所さんの口笛の音域について教えてください。

発音可能な音域としてはおよそ4オクターブです。もちろん、音楽的な演奏に利用可能な音域はもっと狭いですが。

一一田所さんといえば超高音が有名ですが、具体的にはOrawhistleのデータでいうところの、どのあたりまで発音することが出来るのでしょうか?

OWM-14の奏者が突出して高い記録を出していますが、本当に調子の良いときであれば私もC9(8368 Hz)辺りまで出すことが出来ます。

一一それはすごいですね!この手の取材においてはしばしば本人がオクターブを勘違いして、実際にはC9ではなくC8やC7だったりすることが多いのですが、IWC2016でも超高音をステージで披露された田所さんがいうのなら間違いないでしょう。

ただ、低音については実用音域としてはC5以上で、あまり得意ではないんです。どちらかというと、得意な音域が高音に寄っている感じですね。

一一では、もう少し突っ込んだ質問をさせてください。高音を出す際に、口の中はどのようになっているのでしょうか?中音域を発音するときとは全く違ったノウハウがあるのでしょうか?

それは特にないですね。

特に、ボーカルにおいて地声と裏声を使い分けるような発音原理上の「切り替え」というものは、私の場合は感じません。

くちぶえ音楽院の「くちぶえ講座」にも解説されているように、低音を出す場合は舌の先端が前歯につかないほど下に来ます。中音域においては舌の先端が前歯に触れていますが、音程を上げるに従って、前歯の先端を超えて遂には下の唇の裏に舌の先端が触れる形になります。

一一なるほど、その方法であれば、全ての音がシームレスに繋がり、急な音色の変化が全音域で発生しないことになりますね。これは音楽的な意味でとても重要と思います。

そのとおりです。楽に高音を発音出来る特別なテクニックがあるわけではないので、高音についてはとにかく練習して少しずつ音域を広げる努力が大切です。

一一口笛初心者の中にはどのように練習したらよいかさえ、分からない方が多いようです。最後に、口笛で高音を出したい方へのアドバイスをお願いします。

音を出す以前に、出すべき音のイメージを頭の中に持てるかどうかが一番大切だと思います。

電子音でも、調子の良いときの自分の口笛の録音でも良いので、まずは目標とする正確な音程(周波数)を何度も聴いて頭の中に焼き付けてください。

音のイメージがしっかり出来ていれば、日々の練習によって実際に音を出すことが出来る日が必ずやってくるはずです!

口笛の超高音を聴いてみよう

高音の出し方について解説頂いた田所さんより、以下の動画を提供頂きましたのでご紹介します。

iPhoneで簡易録音されたものということで若干、ノイズや高音における波形の歪みが認められますが、参考資料としては有意義な内容と思いますので是非ご覧下さい。

尚、動画の制作には一切くちぶえ音楽院は関わっておりません。また、超高音を不快に感じられる可能性、また音響機材保護の観点からも音量の設定には十分ご注意ください。

いかがでしょうか?

再生環境によってはうまく音が再生されない場合もあるかと思いますが、グラフィカルな波形により高い周波数が出ている事が視覚的にも理解しやすかったのではないかと思います。くちぶえ音楽院で音響解析した結果、上記動画の最高周波数は9,375 Hzでした。D9が9,397 Hz、C#9が8,870 Hzなので、およそD9相当の音程ということになります。

それでは最後に、くちぶえ音楽院が作成したC9(8368 Hz)の電子音を掲載します。この音を実際に音を出す前のイメージ作りに役立てて頂ければ幸いです。

*機材保護の観点から意図的に音量を小さめに設定していますが、スピーカー音量の設定にご注意ください

ありがとうございます。無段階に鳴らせるよう練習してみます。

因みに、僕の感覚としては音が鳴る部分が移動するイメージでして、

~ド→上顎の奥と舌の奥の間

レ、ミ→上顎の斜め後ろ上

ファ→上顎の真上

ソ~→上顎の前方

と変化するのですが、無段階で高音を奏でる際は発音場所が異なっているのでしょうか。出来ればこれまで身に付けた感覚を無駄にしたくないので、是非ご教示ください。

下山さんへ

ご質問ありがとうございます。口笛の高音を無段階で奏でるためには、舌の先端の位置を意識すると良いように思います。最低音から最高音までを、一息で滑らかにポルタメントで吹く際、舌の先端が、下から(下前歯よりも下の位置から)、上に向かって(下前歯を経由して、下唇の裏へ)、無段階に動くことになります。

結果として、物理的に口内の空間容積が狭くなって、口笛の音の周波数が上がり、高音が出るということになります。

原理的には、口内容積を小さくすれば口笛の音は高くなりますので、頬を緊張させて頬の内側の空間を少なくしたり、舌の中央部分の位置をコントロールすることで、舌の先端の位置を変えずとも、口笛の音程を高くすることが出来ます。

実際には、これらを組み合わせることで、超高音や、ビブラートなどのニュアンスを表現しています。

他の楽器と異なり、口笛は、奏者ごとに、歯並びや、口腔内の形状が異なる為、吹き方に絶対的な正解というものはありません。くちぶえ音楽院の記事も参考にしつつ、是非、ご自身にあった音の出し方を見つけてみてください。

鳥鳴響

ピアノの鍵盤のドを基準に2オクターブ上のラ以上の音が上手く出せません。

舌をこれ以上上に動かそうとすると息を通す場所が無くなってしまい、かといっても口をすぼめるのにも限界を感じます。

息の通り道や、口の空間の狭め方など、高音を出すコツがありましたら是非教えて頂けないでしょうか?

こんにちは!

ご質問ありがとうございます。鳥鳴響です。

原理的には口の中の容積を小さくすれば、高い音が出ることにはなるのですが、実際には、息の流速も重要な要素になります。

■口の中の容積

舌の先端が、(下の前歯の裏ではなく)下唇の裏側に触れるようにするだけでなく、ほっぺも内側に引き寄せるようにして、極力、口内の空間を小さくするように意識してみてください。

■息の流速

太くゆったりした息では高音は出ないので、出来るだけ細く、早い流速を意識してみてください。

ご参考になれば幸いです。

*次回以降、ニックネームの記入をお願いします。

鳥鳴響

質問です。

高いレ辺りから、舌全体を奥の方へ動かして(リード替え?)発音しているのですが、無段階で発音しようとするとどうしてもその時に途切れてしまいます。何か対策はありますでしょうか。それとも、リード替えせずに発音できるように練習し直すべきでしょうか。

下山さんへ

ご質問ありがとうございます。

口笛で楽曲が持つニュアンスを適切に表現するためには、無段階で音をコントロールする技術が必須と思います。

私も田所さんと同じで、特に「切替」はしていません。

慣れるまでかなり時間がかかるかもしれませんが、この記事を参考に、継続的に練習してみてください。

鳥鳴響